它,被譽為是上海老城廂鬧中取靜的文化新坐標。1700平方米的開放式書店格局,集合14個概念區。從大環境中提取了最具代表性的“豫園江南園林風格”,通過書的陳列方式構建空間的骨架肌理,形成園林般的墻、廊、窗之感。熙攘的市井繁華中,體會大隱于市之感。

它,是最特殊的上海名片豫園書局。

他,用數字藝術開啟穿越千年的文化之旅。2016年首次亮相奧地利林茨電子藝術節,以清華美院團隊為核心的參展團隊,展示了近年來在中國文化遺產保護、傳承和創新研究上的重要成果。借助科技的力量,重現古老文化遺產繽紛的色彩與靈動的魅力。

他,是《萬物有靈·清華大學文化遺產保護與創新研究成果展》。

當穿越千年的文化遺產與連接城市記憶的文化地標相遇,他們之間將會發生怎樣的化學反應?

11月23日,清華大學副教授王之綱,將《萬物有靈·清華大學文化遺產保護與創新研究成果展》帶到上海豫園書局。作為策展人他表示:“數字藝術能拉進觀者與文化遺產的距離,我們把學院派的研究成果放在豫園商城這樣一個商業綜合體中展示,其目的是希望能推動文化遺產在各個領域的傳播,讓傳統文化內容重新煥發生機。”

端門數字館、傳統村落建筑、孔子文化、敦煌莫高窟、韓熙載夜宴圖、骷髏幻戲圖、甲骨文......這些舉世無雙的文化遺產在豫園書局變得可觸可感可知。六大展區用不同的技術手段展現各自的主題,通過互動與大眾建立聯系,真正的實現了把藝術融入生活。

>>>紫禁威儀<<<

走進端門數字館,感受數字互動技術與古典建筑家具的巧妙融合,觸摸真實的宮廷生活,服飾、家具、書畫、器物,穿越時光,依然保有溫度。

隨著燭光的指引,韓熙載夜宴圖逐漸在眼前展現,用三維光影重現夜宴場景,深入畫中人的世界。燭光隨著觀者游走,感受私密的觀賞體驗。

中國傳統村落數字博物館觀看傳統村落動態影像,感受傳統村落及其承載的傳統文化遺產。

>>>先賢圣跡<<<

長卷動畫演繹著 " 孔子博物館圣跡圖 ", 追隨孔圣人的腳步開啟列國游記,深入解析、詮釋論語故事,與圣人語音互動,傾聽諄諄教誨。

>>>寶相霓裳<<<

敦煌文化遺產虛擬現實博物館,運用AR、VR等技術,真實再現了基于莫高窟第159窟的現狀構建的高精度虛擬洞窟。身臨莊嚴的佛國凈土,感受天宮伎樂舞裳散花的極樂世界。

敦煌文化遺產數字化研究成果在線博物館通過多種終端上了解欣賞敦煌文化遺產數字化研究成果。莫高窟壁畫借數字復原栩栩如生,壁上人,不再只能壁上觀。

飛天樂舞帶你沉浸式體驗敦煌舞的美輪美奐。眼眸流轉,手媚生姿,全息動態敦煌飛天樂伎在實景空間邀您共舞,喚醒沉默千年的古代壁畫,帶觀眾領略敦煌樂舞的魅力。

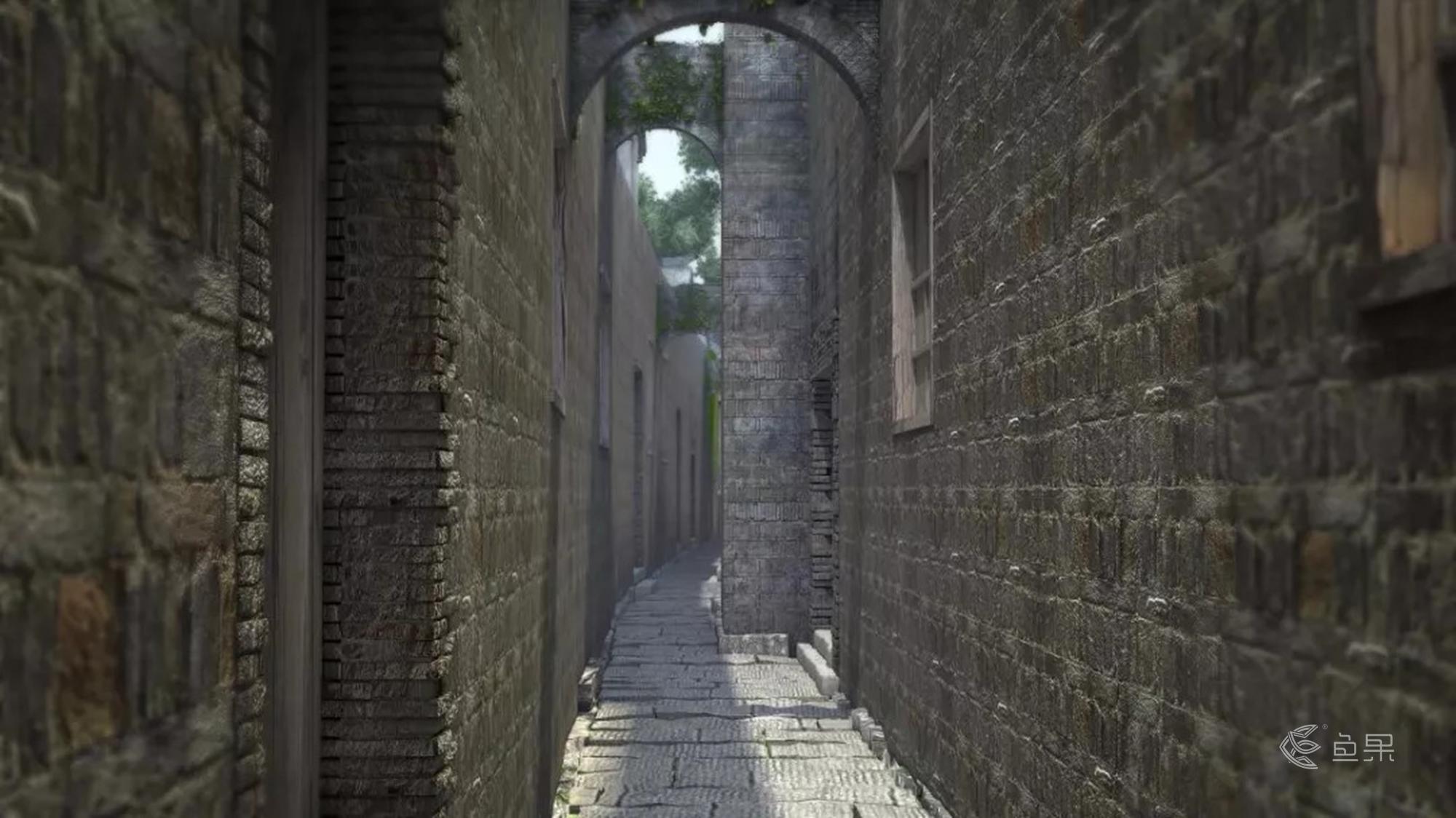

>>>邑巷人家<<<

漫步明清古巷,一磚一瓦展現湖湘文明。三維數字化技術,穿越時間的面紗,讓曾經輝煌的文化遺址重放異彩。身臨其境感受歷史的價值。

益陽有古窯,古窯依嶺建,一條神秘的巨龍匍匐在青山綠水之間,吞吐著火煙,孕育著獨特的羊舞嶺窯文化。

>>>皇苑林泉<<<

清華大學建筑學院郭黛姮教授及其團隊完成的數字圓明園項目,通過工作紀實展現圓明園數字化復原的過程。讓觀眾不僅驚嘆這座建筑奇觀,更了解它背后的深厚文化底蘊。

>>>傳藝承明<<<

傳藝教誨,貫脈相傳。通過展現文化遺產的傳承,引發對“傳統工藝和文化如何生存”問題的思考。

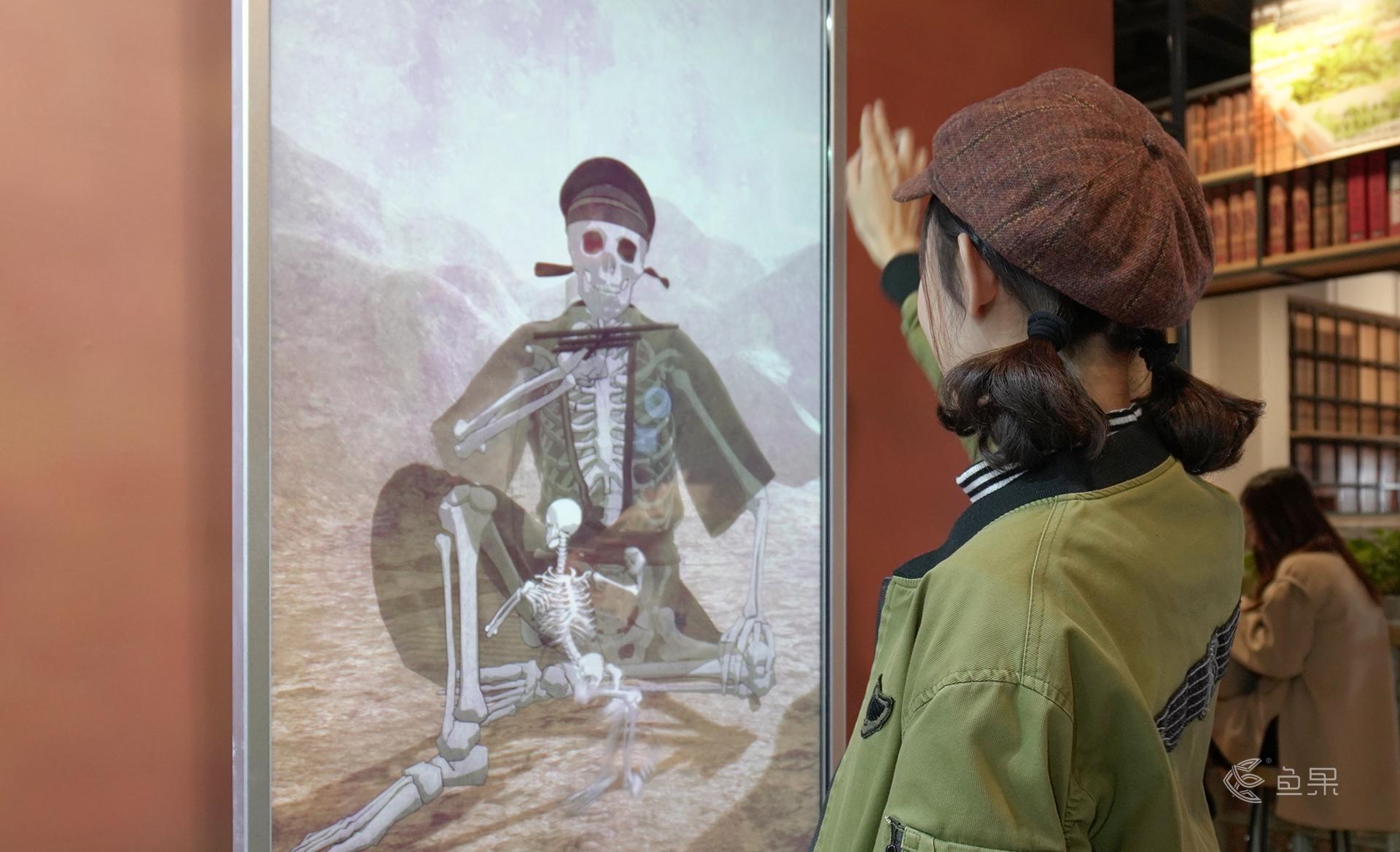

“骷髏幻戲圖”延續了宋畫原作中蘊含的生死觀,通過團扇進入幻境,撥弄懸絲與骷髏進行交互,感受作品本身的生死之幻與諧謔之趣。通過新媒體交互設計從古畫中看到當下的價值,給人以啟發。

“與非”風鈴聲動,一池魚舞,游弋矩陣傳達陰陽相生的流動意境,感受最簡單自然的美感享受。

“不可說”一把官椅,一只螃蟹,用動物運動的原理來結構靜物,并通過對椅子的結構來闡釋作品內涵。分不清是權利選擇了人還是人選擇了權利。

“不大不小”用一雙鞋反映一個古老國家的傳統和文化,引發發人們對這個文化做換位的思考,傳統和文化需要被尊重。

傳承古老工藝,延續歷史文明,“紙原”通過數字化媒體平臺,傳遞了手工紙的溫度,在藝術,設計,文化,教育等多維度體現手工紙的多元價值。

“再造?甲骨”通過多媒體演播,甲骨文表情包,主題文創衍生產品等等,呈現了數字化甲骨文的幾何之美。

“朝花夕拾” 借助中國非物質文化遺產的精湛技藝和經典的圖案樣式,與非遺傳承人合作,賦予古老的非遺技藝在服飾上展現國際化現代的氣息。

《萬物有靈》不單是通過科技對文化遺產進行傳承,也是它內在自帶的文化內核具備源遠流長的生命力。清華團隊通過多年的沉淀積累,展現了對于傳統文化的一種熱忱、激情,和對于傳統文化在中國當下的價值和意義的一種判斷和開拓。通過不同的主題向世人展現一場穿越時空的文化之旅,詮釋中國文化遺產的魅力。