小說《白鹿原》是一部渭河平原50年變遷的雄奇史詩,一軸中國農村斑斕多彩,觸目驚心的長幅畫卷。就在今年5月,作曲家程大兆先生將歌劇《白鹿原》搬上了西安人民劇院的舞臺,獲得了熱烈反響,并于6月22日、23日在北京天橋藝術中心再度上演。該劇由陜西省文化廳出品,程大兆先生親自擔任編劇并作曲,以易立明導演為核心的新蟬戲劇中心擔綱全劇制作,業界評論該劇“是中國原創歌劇領域具有思想深度與情感濃度的一部力作”。導演易立明先生作為當年北京人藝話劇版《白鹿原》的舞美設計,曾跟隨陳忠實兩度尋訪白鹿原。此次作為歌劇版的導演,他將斑駁的窯洞、肅穆的祠堂、古香古色的戲樓、拔地而起的六陵鎮妖塔這些最能代表白鹿原上的建筑元素搬上了舞臺。魚果動畫擔任了這部歌劇的多媒體影像創作,與導演和舞美團隊相互配合,在環幕投影上用寫實的手法為整部歌劇創造出極具代入感的表現空間。

“我們運用寫實與寫意結合的表現手法,將能代表白鹿原的舞臺元素有機組合,希望在建筑與空間的布局中喚起每位觀眾對白鹿原深處的精神歸屬。”易立明導演這樣說。舞臺主體風格講求返璞歸真。為了最大限度降低舞臺與觀眾的疏離感,魚果的主創人員在設計之初就奔赴原上采風,親自拍攝所有創作素材,力求還原各種天氣和自然現象下白鹿原的天空景觀。

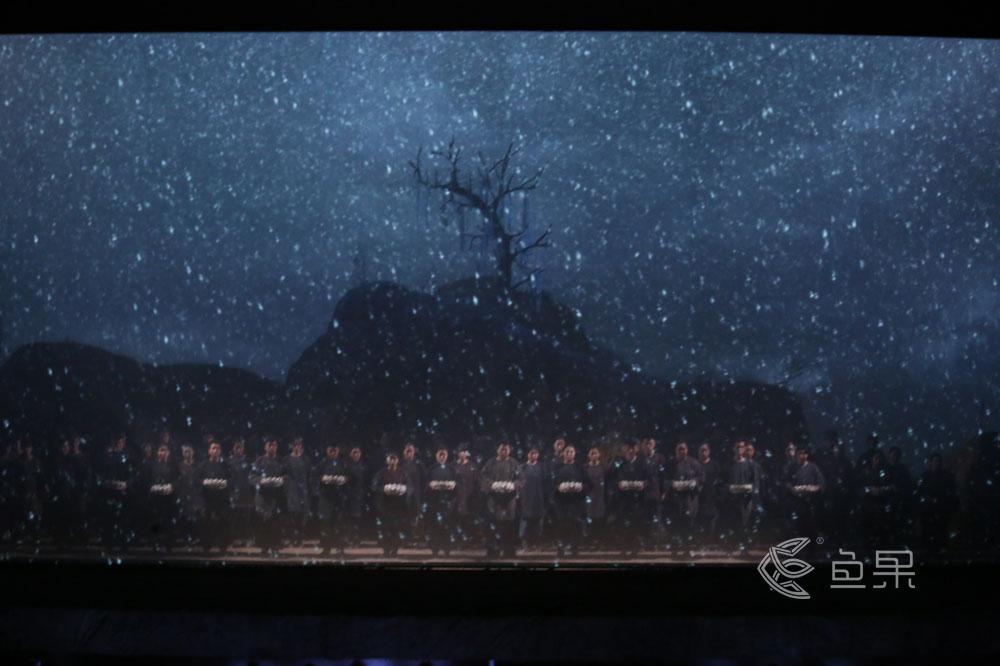

環形幕將舞臺和布景圍繞住,配合著劇情的起伏和歌者的表演投影著白鹿原的天空,陰晴雨雪都配合著歌劇的節奏,讓觀眾能充分的感受我們想要表達的情感。

如果說話劇《白鹿原》的舞臺設計呈現出的是蒼涼的土地與人的關系,那么此次歌劇舞臺則更注重“白鹿村”人與空間的對話。歌劇版《白鹿原》將西方音樂技法、中國傳統音樂技法與陜西民間音樂的元素有機結合。除了充滿當地元素的建筑布景之外,布景與環形投影幕布產生的虛與實的結合也是舞臺的最大亮點,極力貼近真實的布景和投影展現著蒼涼的土地與人的故事,為觀眾帶來一場無與倫比的視聽盛宴。